長門湯本NEWS:しっちょき隊レポート「深川窯研修」

温泉街で働くみんなが学ぶ場「しっちょき隊」の活動を行いました!

-39-scaled.jpg)

9月17日(水)と18日(木)ぶ深川萩五窯のある三ノ瀬にて、温泉街で働くみんなが集まり共に学ぶ場「しっちょき隊(※)」の活動が行われました。

今回のテーマは、10月3日(土)から開催される『うつわの秋』に向けて、深川萩の知識を深めること。深川萩の窯元「新庄助右衛門窯」と「田原陶兵衛窯」を訪れ、深川萩の歴史と文化や、その特徴を学びました。

※しっちょき隊とは:「温泉街で働く人たちがまちのことを知る機会、まちづくりに安定的にかかわれる“場”を作ること」を目的に、界長門のスタッフが中心となって企画し、2023年より活動しています。温泉・人・食・自然 ・歴史・文化 etc、長門湯本温泉で働く人が「しっちょきたい!」と思うことを、学び、楽しむ場を皆で作っています。

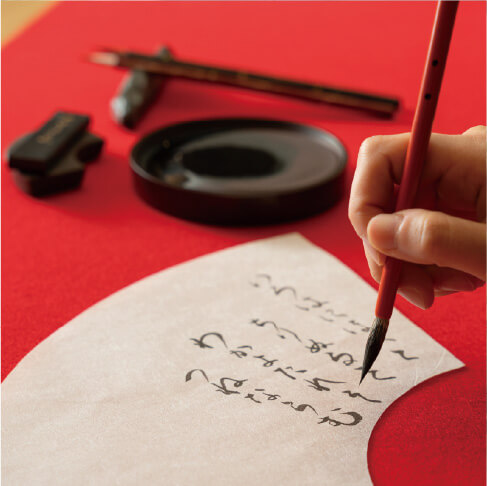

最初に訪れたのは新庄助右衛門窯。十四代・新庄貞嗣先生より、資料や古陶片をもとに萩焼の歴史や文化についてご説明いただきました。

お座敷では同窯の器で点てたお抹茶をいただき、参加者は贅沢なおもてなしに笑顔を見せていました。

その後、新庄紹弘さんから登り窯の構造や焼成方法、窯の配置によって生まれる「窯変」や「灰被り」といった萩焼特有の表情について詳しい解説をいただきました。

続いて田原陶兵衛窯へ。

田原崇雄さんの案内でギャラリーや登窯、釉薬の施釉場、土の攪拌・分離の工程など、実際に見せていただきながらさらに深掘り。

それぞれの窯元によって異なる登り窯の形状に参加者は興味津々でした。

【しっちょき隊の学びレポート】

- 豊臣秀吉の朝鮮出兵で多くの陶工が渡来し、萩市に萩藩御用焼物所が開かれたことに始まる。

- 九州各地の窯元もその影響を受け、萩焼は藩主への献上品として発展。

- 後に萩藩の許可を得て長門市・深川三之瀬に移り、「萩焼深川窯」として歴史が始まる。

- 深川窯では藩に納める品とともに、一般向けの器も製作。現在、深川窯には5つの窯がある。(田原陶兵衛窯、新庄助右衛門窯、坂倉善右衛門窯、坂倉新兵衛窯、坂田泥華窯)

- 萩焼に使われる土は主に3種類。〈大道土(防府市の土)/金峯土(白い土)/見島土(赤土)〉

- 登り窯を用い、薪で焼き上げている。

- 発色は窯の置き場所・土・釉薬によって大きく変化。(温度が高い場所に置いた作品は赤や紫に変化し、薪を投げ込む位置に置けば「炭被り」と呼ばれる黒い焼き上がりに変化)

温度調整は温度計だけでなく、「いろみ」と呼ばれる小さな焼き物を窯に入れ、その溶け具合で色を確認する方法も用いられている。

2日間で約20名のスタッフが参加した今回のしっちょき隊。地域の文化と魅力を訪れるお客様へ自信をもって伝えられるよう、深川萩の奥深さを知る貴重な機会となりました。

新庄助右衛門窯の皆様、田原陶兵衛窯の皆様、そして参加者の皆様、本当にお疲れさまでした。