長門湯本REPORT:うつわの秋ギャラリートークが開催されました

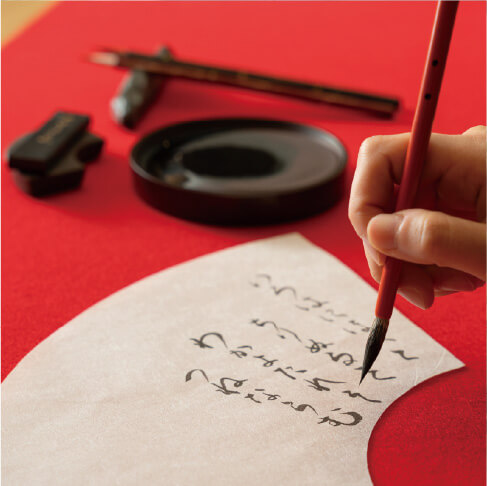

2024年9月14日、うつわの秋2024の特別企画として、深川萩の作陶家・新庄貞嗣先生(新庄助右衛門窯 十四代)をお招きしてギャラリートークが開催されました。会場は、うつわの秋のサテライト会場の一つでもあるcafe&pottery 音。長門湯本温泉まち株式会社の木村隼斗さんとともにお話を伺います。

新庄先生にお持ちいただいた古い陶片についての歴史から、新庄先生の話は始まります。東京の多くの大名屋敷跡から発掘された萩焼の陶片からは、この深川から江戸へ多くの器が運ばれたこと、このことから、長州藩と諸藩との盛んな交流がうかがえること、ピラ掛けという技法が施された陶片からは、この技法が他の産地とのつながりを示すなど、萩焼が大きな存在感を持ってきたことが紹介されます。

新庄先生が作陶を重ねられている窯元集落である三ノ瀬では、現在でも5つの窯元が作陶を重ねています。その中の一つ、坂倉新兵衛窯では2024年5月、十六代坂倉新兵衛が襲名。そんな出来事にも触れながら、新庄先生ご自身が20代・30代から、どのように活動し、その中でご自身の作風をどう切り開き、固めてきたか、これまで先生ご自身が制作された作品とともに解説いただきます。

驚いたことに、若いころには土の塊をくり抜いた、「陶筥」という、大型の作品を制作されていたそうです。「土の塊の魅力」を表現する、枠にとらわれない作品に、「当時は、いろいろな批判もあった」と振り返りながらも、日本伝統工芸展で入選を重ねるなど研鑽と評価を積み上げてこられ、会場にもその入選作品をお持ちいただきました。

その後、改めて深川萩の作家として活動を重ねる上で、「造形的な制作と同時に茶陶に正面から取り組む」、その中で、「一見して奇抜なものというよりも、伝統に則した形状の中にしっかりとオリジナリティを発揮する」ことを通じて、徐々に作風を築き上げてこられたそうです。実際に、これまで作陶された茶碗に触れながら、その具体的な特徴を先生ご自身に解説いただく時間は地元での催しならではの贅沢な時間です。